オープンイノベーションについての資料をダウンロードする⬇️

目次

CVCとは

CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは、事業会社が自社の戦略に沿って、外部のスタートアップに出資する取り組みを指します。一般的な独立系ベンチャーキャピタルが主に財務的なリターンを目的とするのに対し、CVCは「本業とのシナジー」を重視する点が特徴です。新しい技術をいち早く取り込んだり、将来の顧客やパートナー候補を見つけたり、事業変革を加速させたりと、企業の中長期戦略を支える学習と連携の場として機能します。これがコーポレートベンチャーキャピタルの本質といえるでしょう。

投資先は、親会社の事業領域と関連が深い未上場企業が中心で、出資比率は少数株主にとどめるのが一般的です。こうすることで、スタートアップの自主性を守りながら、資本提携をきっかけに実証実験や共同開発、販路提携といった事業面での協力へと広げやすくなります。資金を提供するだけでなく、顧客基盤、ブランド、生産や販売の仕組みといった「お金以外の資源」まで支援できる点が、CVCの重要な特徴です。

用語について少し整理しておきましょう。CVCは「投資の枠組み」そのものを指しますが、企業内の担当部署や投資子会社、運用するファンドの名称として使われることもあります(例:○○社CVC、○○Ventures)。また、出資によって得られる効果は、「戦略リターン」(事業面での効果)と「財務リターン」(売却益などの金銭的成果)の二つに分けて考えられます。CVCの評価では、この両軸を適切に設計し、測定していくことが求められます。

歴史を振り返ると、ITバブル期、モバイルやクラウドの普及期、そして近年のAIやクライメートテックの波など、技術の大きな転換点ごとにCVC活動は活発化してきました。市場の変化が速い今、社内開発だけでは追いきれない技術や顧客の課題に対し、「資本でつながる」ことでアクセスするのがコーポレートベンチャーキャピタルの意義です。結果として、将来のM&A候補や長期的な協力先を早い段階で見極める「戦略的なアンテナ」として、CVCは企業のオープンイノベーションを支える中心的な手段だといえます。

事業会社がCVCを活用する理由

コーポレートベンチャーキャピタルを設ける最大の理由は、自社だけでは手が届きにくい成長の選択肢を素早く確保することです。技術、顧客、人材の変化が激しい中、外部のスタートアップに資本で関わることで、社内の研究開発だけでは得にくい最先端の知見や検証の機会にアクセスできます。特に市場の転換期には「まず触れてみる・小さく試す・うまくいけば広げる」という柔軟なアプローチが重要で、CVCはそのための実践的な入り口となります。

新規事業の探索と既存事業の強化

既存の顧客基盤や販売網、データ資産と、投資先の技術やプロダクトを組み合わせれば、顧客単価の向上や新しい収益モデルを素早く設計できます。社内で企画を立てて承認を得て、開発を進めるという時間のかかるプロセスを経る前に、投資先と一緒に小規模な検証を走らせ、手応えが見えた時点で一気に事業化へ移行できる。これはCVCならではの強みです。

M&Aの前段階としての関係構築

買収は情報の偏りが大きく、契約後の統合作業も難しい領域です。先に少数出資で一緒に動き、事業面、文化面、チームの相性を見極めたうえで、将来の買収や資本提携を判断できれば、失敗のリスクを減らせます。いわばCVCは「買収の実地調査」として機能するのです。

事業ポートフォリオのリスク分散

主力事業に逆風が吹いた時、周辺領域や次世代領域への小口分散投資が「保険」として働きます。複数のテーマで先に経験を積んでおけば、環境の変化に合わせて投資配分や連携の深さを柔軟に調整できます。

採用・ブランド・学習効果

先端領域のスタートアップと関わること自体が、社内の学び直しや挑戦する文化を育てます。出資の実績は、対外的にイノベーションに取り組む姿勢を示す証となり、顧客、パートナー、採用候補者との対話を活発にします。

財務的なリターン

戦略目的が第一であっても、IPOやM&Aで投資を回収できればキャピタルゲインが得られ、再投資の資金源になります。つまりCVCは、事業成長と資本効率の両方を高める「学習と投資のプラットフォーム」といえます。短期的な指標だけで判断せず、中長期の戦略成果と並行して管理する設計が、成功の鍵となります。

CVCの運営形式

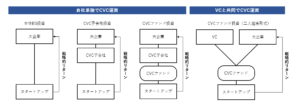

コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)の運営方法は、大きく「直接投資型」「子会社型」「ファンド型」の三つに分けられます。

直接投資型

親会社が自社の資金で直接、未上場株式に投資する方式です。意思決定が事業部門と近いため、資本業務提携や共同実証実験を素早く設計しやすい一方、社内の承認プロセスが重くなるとスピードが出にくくなります。投資資産は自社のバランスシートに載るため、評価や減損処理、ガバナンス設計もすべて社内で完結させる必要があります。

子会社型

投資専門のCVC子会社や社内組織を設け、常勤の投資専門人材を配置するモデルです。事業部門との連携ルートを持ちながら、案件の発掘、審査、協業の立ち上げを半ば独立して運用できます。メリットは、本業とのシナジーを追求するというCVCの目的を保ちながら、投資判断の専門性とスピードを社内に持てる点です。成功させるには、評価制度(成功報酬に相当するインセンティブ)や利益相反の管理、情報の遮断ルールなど、運用の仕組みを明文化することが条件になります。

ファンド型

投資事業有限責任組合(LPS)などでファンドを組成し、運用者(GP)を自社または外部のベンチャーキャピタルに置く方式です。外部VCに委託すれば、案件へのアクセスと目利き力を取り込めます。複数の事業会社や機関投資家と共同出資するコンソーシアム型を選べば、規模と多様性を確保できる反面、個社特有のシナジーは薄まりやすくなります。運用者を自社のCVC子会社に置けば、コーポレートベンチャーキャピタルの戦略性を保ちながら、投資運用の標準的な手法(投資委員会、リスク枠、持分上限、投資段階の配分)を適用しやすくなります。

※関連記事:CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)の運営形式について解説

CVCのメリットとデメリット

メリット

コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)の最大のメリットは、外部の先端技術や新市場への「低コストな試行」が可能になる点です。自社内で大型投資を決める前に、少数出資を起点とした実証実験や共同開発で実効性を確かめられます。手応えが見えれば、事業化やM&Aへと段階的に進めることができます。

さらに、投資先の製品を自社の販売網や顧客基盤に載せることで、収益化のスピードを高められます。学習効果も大きく、現場の意思決定や人材の成長が促され、中長期の競争力につながります。IPOやM&Aで投資を回収できれば、キャピタルゲインという財務的なリターンが再投資の資金源にもなります。

デメリット

一方のデメリットは、ガバナンスとスピードの両立が難しいことです。承認プロセスや情報管理が重くなると、スタートアップ側のテンポに合わず、案件を逃すリスクが高まります。さらに、親会社の戦略目的と、投資先や他のベンチャーキャピタルの出口戦略がずれると、追加の資金調達やM&Aの交渉が複雑になります。機密情報の取り扱いを誤れば、利益相反や独占禁止法のリスクにも直結します。会計面でも、未上場株式の評価変動が損益のブレを招き、資本効率についての説明責任が増します。

スタートアップ側の視点

スタートアップ側から見ると、CVCは単なる資金調達ではなく、信用力、顧客へのアクセス、実装支援を同時に得られる点が魅力です。ただし、特定の大企業との資本関係が強すぎると、戦略の自由度が下がり、他社との提携や次回の資金調達に影響する可能性があります。

成功の鍵

総じて、CVCを成功させる鍵は、戦略面の指標(協業、採用、新規事業創出)と財務面の指標(投資収益率、回収倍率)を並行して管理し、情報の遮断ルールや意思決定のスピードなど、運用の仕組みを事前に設計することにあります。

VCとの違い

独立系VCとCVCの最大の違いは、投資の目的です。VCは、年金基金や金融機関などから預かった資金で財務的なリターンの最大化を最優先し、ファンドの期間内(概ね10年前後)にIPOやM&Aで投資を回収します。一方、CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)は事業面でのシナジー創出が主眼で、顧客、販路、技術との結び付きによる戦略的なリターンを重視します。つまりCVCは、単なる資金提供者ではなく、事業を一緒に作る当事者なのです。

※関連記事:CVCとVCの違いとは?それぞれのメリットや課題を解説

資金源と運用設計

資金源と運用の仕組みも異なります。VCは外部から集めた資金をまとめて運用し、投資の規律(投資収益率や回収倍率)を厳格に守ります。一方、CVCは親会社の自己資金で運用するため、保有期間や出資比率を柔軟に選びやすくなります。結果として、VCはスピードと規模で資金調達ラウンドを牽引し、CVCは協業を前提とした検証・実装のパートナーになりやすい構図です。

評価の視点

評価の軸でも違いがあります。VCは成長率、収益性、投資回収の確度を数値で見極めます。CVCはこれに加えて、自社事業への組み込みやすさ(製品の適合性、データ連携、販売での協力効果)を重視します。つまり、VCは「市場で勝てるか」、CVCは「自社と一緒に勝てるか」を見ているのです。

組織と意思決定

組織や意思決定にも差が出ます。VCはパートナー会議で素早く可否を決め、取締役会への参加とガバナンスが主な役割です。CVCは事業部門、法務、会計を巻き込むため、承認の仕組みと情報の遮断ルールが重要になります。ここを整えないと、協業が遅れ、スタートアップの機動力を損ねてしまいます。

投資回収の関わり方

投資回収の関わり方でも違いがあります。VCは他社へのM&AやIPOを促しますが、CVCは自社グループへの取り込み(買収や業務提携の深化)も選択肢になります。したがって、株主間契約や将来の優先交渉権、競合との関係については、CVC特有の検討ポイントとなります。

まとめ

CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)は、外部のスタートアップと資本でつながり、学習・検証・実装を加速するための実践的な仕組みです。CVCは単なる出資ではなく、本業の強化や新規事業の創出につながる「戦略的なリターン」を第一に、必要に応じて財務的なリターンも狙う二軸の設計が重要です。

直接投資型、子会社型、ファンド型といった運営形式は、目的と人材に応じて柔軟に組み合わせましょう。承認のスピード、情報の遮断ルール、戦略面と財務面の評価指標を事前に定めておくことで、再現性を高められます。

市場の変化が速い今こそ、CVCを企業変革の起点に。オープンイノベーションの実装パートナーとして、ソーシング・ブラザーズは検討設計から運用まで伴走できます。