オープンイノベーションについての資料をダウンロードする⬇️

目次

イノベーションとは

イノベーションとは、単なる発明や目新しさではなく、新しい価値を生み出し、それを市場や社会に根付かせることを意味します。企業の文脈で言えば、①製品やサービス、②業務プロセス、③ビジネスモデルのいずれか、あるいは複数を変えることで、顧客や社会にとっての価値を高め、経済的な成果につなげる取り組み全体を指します。よく「改善」と混同されますが、改善は既存の枠組みの中で効率を高めること、イノベーションは枠組み自体を作り直すことまで含む点が大きく異なります。

変化の幅で分類すると、既存の強みを磨き上げる「持続的イノベーション」と、市場の前提を塗り替える「破壊的イノベーション」に分けられます。大切なのは、どちらか一方を選ぶのではなく、「新しい機会を探すこと」と「今ある強みを深めること」を同時に進めることです。これは「両利きの経営」と呼ばれ、企業が長く競争力を維持するための基本的な考え方です。

イノベーションの起点は技術だけではありません。顧客の困りごと、現場で見つかる意外なニーズ、制度や規制の変化など、さまざまな「ズレ」に気づくことから始まります。だからこそ、仮説を素早く形にして試し、検証し、学ぶというサイクルを繰り返すことが、じっくり腰を据えた研究開発と同じくらい重要になります。組織として実行する際には、意思決定のスピード、異なる専門性を持つ人材の連携、学習のハードルを下げるデータ環境などが課題になりやすい部分です。

成果を測る際も、売上や利益だけでなく、「どれだけ新しいテーマが生まれているか」「検証のサイクルがどれくらい速いか」「試作から本格導入へ進む確率はどうか」といった先行指標で組織の健全性を確認します。本記事で取り上げるオープンイノベーションは、こうした価値創造の営みを、社外の知見・資金・ネットワークと結びつけることで、社内だけでは到達できないスピードと多様性を手に入れる手法です。次の章では、その定義と全体像を整理していきます。

オープンイノベーションとは

オープンイノベーションとは、社外にある知見・技術・資金・人脈を積極的に取り入れ、同時に自社の資産も必要に応じて外部に開放することで、価値創造のスピードを上げる取り組みです。社内だけで研究開発を完結させるのではなく、大学・スタートアップ・顧客・他業界・行政などと協力しながら、アイデアの発見から検証、市場への実装までを速く、確実に進めることを目指します。重要なのは「自前で作るか、外から買うか」という二択ではなく、「つなぐ・一緒に作る・成果を分け合う」という発想で、新しい価値を最短距離で社会に届けることです。

オープンイノベーションでは、アイデアの出どころも、製品化への道筋も、社内と社外が入り混じります。たとえば、外部の技術を導入して自社製品に組み込む、顧客と一緒に試作品を作る、自社で使っていない特許を他社にライセンスして新しい用途を開拓する、といった動きが典型例です。このとき欠かせないのが、境界を越える力と、外部の知識を吸収する力です。外から得た情報を自社の状況に合わせて理解し、実際のビジネスに転換する組織としての学習能力が求められます。

また、外部との連携にはリスクも伴うため、知的財産の管理、情報の取り扱い、契約(秘密保持契約・共同研究契約・ライセンス契約など)、意思決定の体制といったガバナンスをしっかり整える必要があります。成果の測り方も、投資回収だけでなく、協業の件数、試作から本格展開へ進んだ割合、開発期間の短縮、共創による売上など、幅広い視点で見ていきます。つまり、オープンイノベーションとは「社外の力を使って、価値創造の障害を取り除く経営手法」と言えます。次の章では、この考え方が従来の社内完結型のイノベーションとどう違うのか、意思決定と組織運営の視点から整理します。

クローズドイノベーションとの違い

クローズドイノベーションは、企画から研究、開発、量産、販売まですべて自社で一貫して行い、知的財産も社内に閉じて守るやり方です。機密を保ちやすく品質管理もしやすい反面、探索できる範囲が限られ、時間もコストもかさみやすいという弱点があります。一方、オープンイノベーションは、社外の知見・技術・資金・人材を積極的に活用し、ライセンス供与や共同研究など、外部との水平分業を前提とします。組織の境界を越えて価値をつなぐことで、アイデアの発見から検証、実装までの時間を短縮し、失敗にかかるコストも抑えられます。

両者の違いは「どこで勝負するか」という戦略に表れます。クローズドは自社の開発力と知財の防御で優位性を築きます。オープンイノベーションは、外部の要素を組み合わせ、つなぎ合わせ、再構成する力で勝負し、自社で使っていない資産も社外で価値に変えていきます。意思決定のスタイルも異なり、クローズドは段階を追った審査と上からの指示で確実性を重視するのに対し、オープンイノベーションは選択と集中、外部での検証を通じて学習のスピードを重視します。その結果、前者は確実性の高い改良に強く、後者は不確実な領域の探索に強いという特徴があります。

ただし、どちらか一方を選ぶ必要はありません。中核部分はクローズドに、周辺部分はオープンに、という「ハイブリッド」が実務では現実的です。たとえば、アルゴリズムの核心部分は社内で秘匿し、ユーザーインターフェースやデータ連携は外部と共創する、といった使い分けが有効です。運営面では、クローズドは競争優位の維持が焦点となり、オープンイノベーションは契約、知財、情報管理、コンプライアンスの設計が鍵になります。成果指標も、クローズドが品質・歩留まり・利益率を中心に据えるのに対し、オープンイノベーションは協業件数、試作から本格展開への転換率、市場投入までの時間短縮、共創による売上など、学習とスピードに関わる指標を重視します。次の章では、オープンイノベーションを具体的に分類し、目的に応じて使い分ける枠組みを紹介します。

※関連記事:クローズドイノベーションとは?オープンイノベーションとの違いを解説

オープンイノベーションの類型

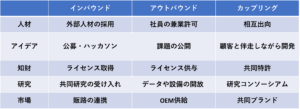

オープンイノベーションは大きく分けて、インバウンド(外から内へ)、アウトバウンド(内から外へ)、カップリング(双方向)の3つに分類できます。さらに実務では、人材・アイデア・知財・研究・市場という5つの切り口を組み合わせると、どの手法を選ぶべきかが明確になります。

インバウンド型

社外の技術・知見・人材を取り込んで、自社の探索や検証を速める手法です。例としては、大学やスタートアップの技術導入、顧客と一緒に行うワークショップ、外部人材の採用や出向受け入れなどがあります。「スピードを重視したい」「社内にない専門性が必要」といった場面に向いています。成果指標は、導入件数、試作から本格展開への転換率、市場投入までの時間短縮などです。注意すべきは、外部の知見を受け入れる体制や、それを社内で活かせる人材の有無、秘密保持契約や知財の線引きといった設計です。

アウトバウンド型

自社で活用しきれていない資産(特許・データ・設備・ブランドなど)を外部に開放し、新しい用途や収益源を生み出す手法です。例としては、特許のライセンス供与、APIの公開、施設の共同利用などがあります。「社内で使われていない資産が多い」「標準化によってエコシステムを広げたい」というケースに適しています。成果指標は、ライセンス収入、外部起点での新規売上、連携パートナー数などです。注意すべきは、守るべき核心部分の線引きと、価格や独占条件の設定です。

カップリング型

外からの取り込みと外への開放を双方向で行い、共創によって事業を立ち上げる手法です。例としては、合弁会社の設立、共同での研究開発と販売、アクセラレーター参加後の資本業務提携などがあります。「技術と市場アクセスを補い合いたい」「リスクと投資を分担したい」という場合に向いています。成果指標は、共創による売上、黒字化までの期間、共同出願した特許や新商品の数などです。注意すべきは、意思決定の権限や解散条項といったガバナンス設計と、得られた知見を社内にどう還元するかです。

5つの視点と3つの類型の使い分け

つまり、「何を目指すのか(技術獲得・市場拡大・収益化)」と「どんな制約があるか(時間・費用・リスクの許容度)」を軸に、3つの類型を組み合わせて設計するのが実務的な最適解です。次の章では、なぜ今オープンイノベーションが求められているのか、その背景を整理します。

オープンイノベーションの必要性

なぜ今、企業はオープンイノベーションを避けて通れないのか。理由は明確です。第一に、製品のライフサイクルが短くなり、技術が複雑になっていること。AI・バイオ・パワーエレクトロニクスなど、複数の領域にまたがる技術の組み合わせが当たり前になり、すべてを自社だけでまかなうのは現実的ではなくなりました。第二に、需要が多様化し、市場の先行きが読みにくくなっていること。正解が見えない状況では、複数の仮説を同時に試せる外部連携の体制が、時間とチャンスの損失を最小限に抑えます。第三に、人材と知識の流れが活発になっていること。優れた研究者や起業家は組織の枠を越えて動いており、社外とのつながりを通じた学習スピードが競争力を左右するようになっています。

日本企業に特有の事情もあります。人口減少による人手不足、古いシステムや設備を維持するコストの増加。こうした要因が「すべて自社で」という姿勢の固定費を押し上げ、開発の機動力を奪っています。オープンイノベーションは、固定費中心の体制から、必要な資源を外部から必要なときに調達する柔軟な体制への転換であり、資本効率を高める経営手段でもあります。加えて、脱炭素・安全保障・事業継続といった規制や社会的要請は年々厳しくなっており、一社だけでは対応しきれない課題を、産学官・スタートアップ・同業他社との協力によって解決する必要が出てきています。

実務面では、外部の技術や市場へのアクセスをつなぐことで、①開発期間の短縮、②試作から本格展開への移行率の向上、③失敗の早期発見によるコストの抑制といった効果が期待できます。一方、導入が遅れると、標準化やプラットフォーム形成の主導権を失い、後から切り替えるコストだけが膨らむという悪循環に陥ります。つまり、オープンイノベーションは新規事業の選択肢を広げる手段であると同時に、既存事業の競争力低下を食い止める防衛策でもあります。

オープンイノベーションのメリット

オープンイノベーションの利点は、経営・事業・組織という3つの層で具体的に見えてきます。まず経営面では、外部の知見・技術・資金を活用することで、固定費中心の研究開発を柔軟なコスト構造に変え、選択と集中を徹底できます。その結果、資本効率の改善、新規事業の期待値の最大化(成功確率×規模)、不確実な領域への小さな投資によるリスク分散が可能になります。さらに、他社や大学との連携は、標準化やプラットフォーム形成に参加する権利をもたらし、規格競争で不利な立場に追い込まれるリスクを早い段階で回避できます。

事業面では、社外の資産を取り込むことで、市場投入までの時間短縮と検証スピードの向上が最大の効果です。既存顧客の課題に外部技術を素早く適用し、試作から本格展開への転換率を高められます。また、販路連携・OEM供給・共同販売といった市場へのアクセス手段を広げることで、単独では届かなかった顧客層に短期間でリーチできます。ライセンスの取得と供与を組み合わせれば、核心部分は自社で高収益を守りながら、周辺部分は外部化するというハイブリッドな収益モデルも描けます。

組織面のメリットは、外部との協働を通じて、外の知識を吸収する力と、境界を越えた学習が向上することです。多様な専門家と働く経験は、社内の「外から学ばない」体質を和らげ、仮説検証の質を底上げします。さらに、共創の実績は採用にも効果を発揮し、優秀な人材・研究者・スタートアップから選ばれる企業へと立ち位置が変わります。知財管理や情報の取り扱い体制が整う副次効果も見逃せません。

オープンイノベーションの具体的手段

オープンイノベーションを実行する手段は多岐にわたりますが、目的(技術獲得・市場拡大・収益化)と制約(時間・費用・リスク)に応じて選ぶのが基本です。主な手段を、狙い・期間・難易度の観点から整理します。

- CVC(コーポレートベンチャーキャピタル):将来の核となる技術や事業の選択肢を確保する。関係構築と学習が主な目的。期間は中期、難易度は中程度。連携によるシナジーをどう見える化するかが鍵。

- アクセラレーター/コンテスト:課題を提示して公募し、選抜後に試作で協業を素早く進める。期間は短期から中期、難易度は中程度。テーマの精度と社内の受け入れ体制が成果を左右する。

- 共同研究(産学連携・企業間):基礎から応用まで段階的に深めていく。期間は中期から長期、難易度は中程度。知財の帰属や成果の移転に関する契約が重要。

- 技術ライセンス(取得・供与):不足している技術を素早く導入する、または使われていない特許を収益化する。期間は短期、難易度は低から中程度。評価・対価・適用範囲の設計がポイント。

- アライアンス/共同販売・OEM:互いの販路や製品をつなぎ、市場へのアクセスを広げる。期間は短期、難易度は中程度。ブランドの整合性と品質保証の明確化が必要。

- JV(ジョイントベンチャー):双方の資産を持ち寄り、新会社で集中的に推進する。期間は中期から長期、難易度は高い。運営体制と解散時の取り決めの設計が必須。

- M&A:技術・人材・顧客を一括で獲得する。期間は短期(ただし統合の実行次第)、難易度は高い。統合の設計と組織文化の適合が課題になりやすい。

手段を選ぶ際の目安は、①時間軸(急ぐならライセンスやアクセラレーター、じっくり進めるなら共同研究やJV)、②コントロールの度合い(高:M&AやJV、中:アライアンスやCVC、低:公募型の共創)、③資本の投入(高:M&AやJV、中:CVC、低:ライセンスや共創)です。さらに、同じテーマで段階的に手段をつなげると成功率が高まります(例:アクセラレーターで探索→CVCで関係を強化→アライアンスやJVで事業化)。次の章では、これらを支える社内体制の要件を具体的に整理します。

※関連記事:CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)とは?基本知識について解説

海外のオープンイノベーションの動向

海外では、国の政策・産官学連携・CVCによるエコシステムが三位一体で機能し、オープンイノベーションが成長戦略の中心に位置づけられています。米国はCHIPS and Science Actを軸に、半導体や先端製造の国内回帰と研究拠点の形成を一気に進めています。発表ベースでは3950億ドルを超える投資計画が示され、産業・大学・地域をつなぐ場で共同研究や人材の流動が活発になっています。

欧州はHorizon Europeを拡充し続けており、2024年はグリーンとデジタルへの移行を中心に、約73億ユーロ規模の公募を展開しました。ミッション志向型のアプローチで都市・研究機関・企業を束ね、リビングラボやコンソーシアムを通じて社会への実装を推進しています。加えて、産官学に市民を加えた「クアドルプル・ヘリックス」を掲げる「Open Innovation 2.0」の考え方が、標準化や規制対応まで含めた共創の枠組みとして機能しています。

投資の流れでは、生成AIが世界のCVCやVC資金を牽引しています。2024年以降、生成AI関連の大型投資が相次ぎ、2025年上半期だけで前年の通年を上回る投資額に達したとの報告も出ています。米国が金額・件数ともに主導し、モデル開発に加えて、サイバーセキュリティや規制対応といった周辺アプリケーション領域への資金流入が拡大しています。

CVCの運営実務も進化しています。親会社の事業部門と連携指標を持ち、投資後3〜4か月で協業を始められるよう、意思決定の短縮や標準契約の整備を進める動きが広がりました。単なる財務的なリターンではなく、試作から本格展開への転換率や事業部門での導入件数といった「事業への貢献」を測る指標が重視されるのが近年の特徴です。

このように、海外の先進事例では「政策資金で共創の場を作る→CVCやVCが探索と実装をつなぐ→ミッション主導で社会に実装する」という流れが確立しています。市場や技術の不確実性が高い領域ほど、公的プログラム・企業投資・大学の研究成果を束ねて、スピードと成功確率を高める設計が主流です。日本企業が海外と対等に渡り合うには、同様にミッションの設定・資金と拠点・事業部門と連動した指標を一体で設計することが重要です。

国内のオープンイノベーションの動向

日本でもオープンイノベーションは「実験段階」から「実装段階」へと移りつつあります。政策面では、政府が2022年末にスタートアップ育成5か年計画を打ち出し、5年でスタートアップの数を10倍にする方針を示しました。その後、連携を促す制度の整備やマッチング支援が強化され、企業・大学・自治体をつなぐ基盤づくりが進んでいます。また、オープンイノベーション促進税制により、国内の事業会社やCVCが一定額以上をスタートアップへの出資に充てた場合、取得価額の25%を所得から控除できる仕組みが整い、大企業による戦略的な投資を後押ししています。

企業側の動きとしては、共創拠点の常設化と支援の仕組みの多層化が目立ちます。NTT西日本は2022年にオープンイノベーション施設「QUINTBRIDGE」を本格稼働させ、産官学のネットワークとテーマ主導の連携を日常的に回す場を整備しました。大企業が「外部の人といつでもつながれる」物理的な拠点を持つ流れが広がっています。併せて、CVC・アクセラレーター・共同研究・事業連携を同じテーマで段階的につなぐ例が増え、アイデアの探索から試作、本格実装までの時間短縮が進んでいます。

成果事例も2022年以降、目に見える形で増えてきました。花王はスタートアップと組み、皮脂RNAの技術を活用した乳幼児の肌バリア郵送検査「ベビウェルチェック」を展開しています。自社の核となる技術と外部の事業設計力を掛け合わせ、新しいサービスの立ち上げに成功しました。こうした「大企業の技術」と「新興企業の機動力」の組み合わせは、ヘルスケアやスマートシティ、脱炭素といった規制や社会課題の大きい領域で特に増えています。

一方で、組織文化・人材・制度の調整コストは依然として課題です。国際比較では、日本は実践への意欲が高まっている一方、リスクを避ける投資文化や人材の流動性の低さなどがボトルネックと指摘されており、エコシステム拡大には政策と企業の同時変革が求められています。そのため、知財・契約・情報管理に関するガイドや実務ノウハウの共有を進める官民ポータルや白書の整備が重要性を増しており、特許庁やNEDO、JOICが実務上のリスク回避のポイントや先行事例を体系化しています。

まとめると、日本では政策主導・企業による拠点と投資の強化・実務ナレッジの整備が三位一体で進んでいます。今後は、共創に関する指標(試作から本格展開への転換率、共創による売上、標準化への参画など)を明確にし、成功パターンを横展開できる企業がリードしていく局面です。

導入ステップ

オープンイノベーションを実践に移すには、順序と基準をあらかじめ決めておくことが重要です。目的を一文で明確にし、状況に合った手段を選び、検討から実装までの進め方と判断スピードをルール化する流れを説明します。あわせて、知財や契約の取り扱いを標準化し、成果を見直し、社内外の知見を循環させるための仕組みづくりを解説します。外部とのつながりを日常化することで、アイデアを着実に事業へと近づけていくための実務的なステップを整理しました。

- 目的を一文で言語化する

何を、誰に、どんな価値で変えるのか。曖昧なら、探索テーマを1〜3個に絞る。 - 手段を選ぶ

時間とコントロールの度合いで判断する。短期ならライセンスや顧客との共創、中期ならアクセラレーターやCVC、長期なら共同研究・JV・M&A。 - ゲートとスピードの基準を決める

発見→対話→秘密保持契約→小規模試作→本格試作→本実装という段階を固定する。一次審査は5営業日、試作の稟議は10営業日など、意思決定の速度を制度化する。 - 境界管理を標準化する

知財・契約・情報管理のテンプレートを整備し、交渉の往復を減らす。守るべき中核と開放する領域の線引きを明文化する。 - 指標を「財務×スピード×学習」で設計する

共創による売上・投資回収、市場投入までの時間短縮、試作から本格展開への転換率、共同特許や他で使える知見の数など。四半期ごとに資源配分を見直す。 - ナレッジを循環させる

成功も失敗も案件台帳に残し、再現できるテンプレートにする。オープンイノベーションを単発のイベントで終わらせず、仕組みとして定着させる。 - エコシステムに参加する

大学・VC・スタートアップ・自治体と常につながる拠点やコミュニティを持ち、標準化や政策の動きにも関与する。

まとめ

イノベーションとは発明そのものではなく「価値の実装」であり、枠内の効率化では届かない成果を、枠組みを作り替えることで実現する営みです。いま企業に求められるのは、社内完結にこだわるのではなく、外部の知見・技術・資金・人材を結び、探索と検証のスピードと多様性を手に入れること。クローズドは中核の優位性を守るために機能し、オープンは不確実領域の学習速度で勝つ——現実的な最適解は「中核はクローズド、周辺はオープン」のハイブリッド運用です。手段はインバウンド/アウトバウンド/カップリングを、人材・アイデア・知財・研究・市場という切り口で組み合わせ、目的(技術獲得・市場拡大・収益化)と制約(時間・費用・リスク)で設計します。導入にあたっては、目的を一文で定義し、段階ゲートと意思決定速度を標準化、知財・契約・情報管理の境界を明確化し、指標を「財務×スピード×学習」で運用し続けることが肝要です。海外では政策×CVC×産学官の三位一体で実装が加速し、日本でも拠点整備や税制が後押しを強めつつあります。まずは小さな試作から共創の芽を作り、数値で学び、勝ち筋に資源を寄せる。その反復こそが、変化の時代に競争力を持続させる最短ルートです。